<ul id="quoia"></ul> <abbr id="quoia"></abbr>

▲8月30 日,航拍銅鼓縣大塅鎮(zhèn)天柱峰景區(qū)。境內(nèi)青山綠水、丹霞紅巖、群峰聳立,森林覆蓋率高達(dá)95%。攝影丨江西日報記者洪子波

江西新聞客戶端訊(江西日報記者洪懷峰)青山,碧水,輕煙,人家。初秋時節(jié),走進(jìn)銅鼓縣,目之所及,處處山巒疊翠,生機(jī)盎然。

大山深處的永寧鎮(zhèn)興源村,林木繁茂,云鎖霧繞。“山美,水甜,空氣好。”來自廣東的游客楊菲一家四口,在村里看山,望水,覓鄉(xiāng)愁。

村民潘昌榮發(fā)現(xiàn),游客絡(luò)繹不絕,昔日冷清的村子,近年來煙火氣漸濃。搬出的村民紛紛“歸巢”,他們拿青山綠水做文章,建民宿、辦農(nóng)莊等。

世代靠山吃山的潘昌榮發(fā)現(xiàn),不砍樹,也能致富,在村里務(wù)工,加上房租、土地流轉(zhuǎn)等進(jìn)賬,一年純收入有6萬余元。

時光回溯,2016年2月,習(xí)近平總書記視察江西時指出:“綠色生態(tài)是江西最大財富、最大優(yōu)勢、最大品牌,一定要保護(hù)好,做好治山理水、顯山露水的文章,走出一條經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)文明水平提高相輔相成、相得益彰的路子,打造美麗中國‘江西樣板’。”

一個定向領(lǐng)航的難忘時刻,一句心懷家國的殷殷囑托,成為銅鼓縣干部群眾踐行“兩山”理念的堅定決心和鏗鏘行動。興源村從賣木頭到賣風(fēng)景,村民吃上“生態(tài)飯”,正是來自綠水青山間的“銅鼓”回響。

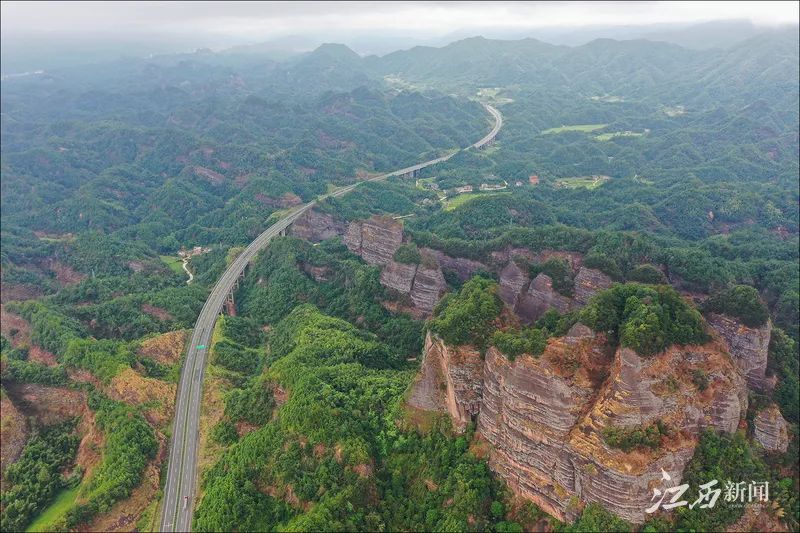

▲8月31日,無人機(jī)航拍的昌銅高速銅鼓段。氣勢如虹的高速公路宛如騰飛的巨龍穿越青山之間。攝影丨江西日報記者洪子波

鐵心護(hù)綠,系統(tǒng)治理不斷子孫路

每天清晨或傍晚,銅鼓縣永寧鎮(zhèn)的居民謝淼良,都會與左鄰右舍相約,來到家門口定江河邊的游步道散步。一路上綠樹相伴,沿途還有干凈漂亮的廁所、設(shè)施齊全的濱河休閑廣場等。

“以前兩岸居民生活污水直排入河,生活垃圾也倒在河里,水體又黑又臭,氣味令人作嘔。”謝淼良目睹了定江河的變化。這是銅鼓縣多年來,鐵心護(hù)綠,堅持山水林田湖草系統(tǒng)治理取得成效的生動體現(xiàn)。

銅鼓縣地處贛西北邊陲,是典型的山區(qū)縣,有海拔1000米以上山峰20余座,林地面積200多萬畝,分布在全縣91個村。我省五大河流之一修河的源頭也在銅鼓縣境內(nèi)。

在黨的十八大之前,銅鼓縣曾存在林木砍伐嚴(yán)重、生產(chǎn)生活污水處理簡單、河道非法采砂屢禁不止等問題。

不能吃祖宗飯、斷子孫路。為了修復(fù)生態(tài),銅鼓縣以壯士斷腕的決心,關(guān)停近百家小、散、亂竹木加工廠,婉拒了36個不環(huán)保的億元項目,同時恪守“生態(tài)、耕地、水資源”三條紅線,2009年開始,銅鼓縣縣、鄉(xiāng)兩級政府積極引導(dǎo)廣大農(nóng)民封山育林,“十一五”開始,封山育林從引導(dǎo)變“鐵律”。全面推行林長制和河長制,在這一過程中,堅持走群眾路線,全縣區(qū)劃成306個森林資源管護(hù)網(wǎng)格,聘請460名護(hù)林員,實現(xiàn)對轄區(qū)內(nèi)山頭、地塊全覆蓋。

“巡山的時候見到猴子、野雞、麂子等野生動物并不稀奇。”說起生態(tài)環(huán)境的好轉(zhuǎn),護(hù)林員魏復(fù)其滿臉的自豪。僅去年銅鼓全縣完成人工造林4622余畝,造林合格率100%,年度新增封山育林1萬畝,修復(fù)退化林2.49萬畝。

治山更兼理水,銅鼓縣為呵護(hù)修河,在全縣實現(xiàn)縣級、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)級、村級和水庫河長制全覆蓋。

除了依靠群眾、發(fā)動群眾,銅鼓縣創(chuàng)新生態(tài)修復(fù)司法保護(hù)機(jī)制,對于盜伐、濫伐林木等刑事犯罪案件,將被告人能否恢復(fù)生態(tài)環(huán)境作為變更強制措施及定罪量刑的重要考量因素,破解了“毀林者服刑、荒山依舊在”的難題,同時抓住“關(guān)鍵少數(shù)”,對領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源保護(hù)離任審計,實行“一票否決”。

曾接受審計的永寧鎮(zhèn)黨委書記吳明兆坦言,這清晰傳遞了銅鼓縣對待生態(tài)文明建設(shè)的鮮明導(dǎo)向,為官一任,切不可犧牲環(huán)境換政績。

久久為功,銅鼓縣的生態(tài)家底因此更厚實了,天更藍(lán)天了,水更清了,大地更綠了。數(shù)據(jù)顯示,去年銅鼓縣國考、省考斷面和集中式飲用水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%;森林覆蓋率達(dá)88.04%,位列全省第一;空氣中負(fù)氧離子含量達(dá)7萬個/立方厘米,空氣質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)99.7%,銅鼓縣因此被譽為“天然氧吧”。

▲銅鼓縣永寧鎮(zhèn)坪田村生態(tài)茶園。攝影丨江西日報記者洪子波

潛心轉(zhuǎn)型,“兩山”路徑越走越寬

“我村1000余人,有山林4.8萬余畝,山上禁砍樹、禁挖礦、禁捕獵,河里禁挖砂、禁捕魚,我們干啥、吃啥?”如何處理好生態(tài)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)系,高橋鄉(xiāng)花山村村民胡祥生的疑問頗具代表性。這也是銅鼓縣干部群眾,必須要找到的答案。

既不沿邊,又不靠海,常住人口僅11.47萬人,勞動力有限,不適合發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè),加上作為國家重點生態(tài)功能區(qū),生態(tài)保護(hù)紅線國土面積占比57.97%。這對銅鼓縣的發(fā)展帶來不小的挑戰(zhàn)。

“越是困難,越要保持生態(tài)立縣戰(zhàn)略定力,招商引資,絕不能什么菜都往籃子里裝!”縣委書記李勇軍語氣堅定。

怎么辦?探索與思考中,銅鼓縣干部群眾從“兩山”理念中找到答案:“我們既要綠水青山,也要金山銀山。寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山。我們絕不能以犧牲生態(tài)環(huán)境為代價換取經(jīng)濟(jì)的一時發(fā)展”。

銅鼓縣干部群眾豁然開朗。是呀,“魚逐水草而居,鳥擇良木而棲。”誰不愿意到綠水青山的地方來投資、來發(fā)展、來工作、來生活、來旅游?從這一意義上說,綠水青山既是自然財富,又是社會財富、經(jīng)濟(jì)財富。

思路一變天地寬。于是,銅鼓縣充分挖掘生態(tài)價值,強化“生態(tài)+”與“+生態(tài)”理念,大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游、生態(tài)工業(yè),培育森林康養(yǎng)、林下經(jīng)濟(jì)等新業(yè)態(tài),推進(jìn)中藥種植、加工、銷售等上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,并運用信貸、擔(dān)保、貼息、發(fā)展基金等方式進(jìn)行金融扶持,派黨員干部駐點為前來投資的客商“當(dāng)保姆”,解決流轉(zhuǎn)山林等難題,與省林科院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、北京同仁堂等科研院校和知名企業(yè)合作,以加強科技支撐。

福建客商溫敏學(xué)就是眾多奔著掘金林下經(jīng)濟(jì)而來的其中一員。“靈芝、羊肚菌、青錢柳等,對種養(yǎng)環(huán)境要求苛刻,我跑了全國很多地方,最后發(fā)現(xiàn)銅鼓縣的生態(tài)環(huán)境可以匹配。”溫敏學(xué)目前在銅鼓縣流轉(zhuǎn)了幾萬畝山林,在林木樹干栽植鐵皮石斛,林地則種植黃精、竹蓀、靈芝、羊肚菌等,目前已完成投資8000萬元。

無獨有偶,湖南客商周其亮先后三次走進(jìn)銅鼓縣,最終選定大塅鎮(zhèn),投資16億元,創(chuàng)辦了湯里文旅康養(yǎng)度假區(qū)。

“這里森林覆蓋率高達(dá)96%,負(fù)氧離子每立方厘米高達(dá)10萬多個,年平均氣溫16℃。溫泉72℃,并含有多種對人體有益元素,沒有比這更適合發(fā)展康養(yǎng)的地方了。”周其亮說,做好“生態(tài)+”康養(yǎng)這篇大文章,在銅鼓縣大有可為。

除了森林康養(yǎng)、林下經(jīng)濟(jì)風(fēng)生水起,近年來,銅鼓縣還充分發(fā)揮良好生態(tài)資源優(yōu)勢,加快新舊動能轉(zhuǎn)換。去年,銅鼓縣緊扣電子信息、生物醫(yī)藥、筍(竹)精深加工三大支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)力,發(fā)展富硒茶葉、中藥材(黃精)、竹筍等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),建成富硒示范基地9個,新增茶園種植面積875畝、中藥材面積8400畝。特別是黃精產(chǎn)業(yè),種植面積目前已達(dá)到5萬畝,年產(chǎn)值超2億元,成為名副其實的“中國黃精之鄉(xiāng)”。

今年1月至8月,銅鼓縣新簽約符合“生態(tài)立縣”項目20個,其中億元以上項目10個,總投資41.82億元。今年年初,銅鼓縣還在全省率先落實碳匯項目開發(fā),預(yù)計年均可實現(xiàn)收入4000萬元。今年6月,投資20億元,占地面積218畝的生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)開工;今年9月,投資21億元,占地249畝的電子信息產(chǎn)業(yè)園三期已開工。

一個個項目簽約落地,一個個項目開工建設(shè),猶如一顆顆“金種子”在銅鼓縣扎根生長。銅鼓縣“兩山”路徑也由此越走越寬。

初心為民,“紅綠融合”讓鄉(xiāng)親們?nèi)兆佑斜碱^

銅鼓縣不僅有“生態(tài)綠”,還有“老區(qū)紅”。銅鼓縣是秋收起義的源頭之一,作為全國一類革命老區(qū),有名有姓的革命烈士達(dá)1.8萬。

為了讓鄉(xiāng)親們過上好日子,銅鼓縣近年來在綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中,不忘初心,利用生態(tài)旅游涉及面寬、輻射面廣、帶動性強特點,傳承“老區(qū)紅”,做活“生態(tài)綠”,開發(fā)“紅綠相融”業(yè)態(tài),賦能鄉(xiāng)村振興,讓老百姓生活走上越來越有奔頭的路子。截至目前,銅鼓縣已成功創(chuàng)建公益村街、滸村新街等40個美麗宜居示范村。同時,結(jié)合秋收起義線、湘鄂贛革命根據(jù)地“一線一區(qū)”的實際,將縣內(nèi)多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游資源串點成線,連線成片,全縣已形成紅色傳承、長壽康養(yǎng)、民宿體驗等各具特色的旅游路線。

受惠于此,高橋鄉(xiāng)梁塅村迸發(fā)出強大的內(nèi)生動力,在共同富裕的大道上闊步前行。駐村第一書記方玉彪是參與者、親歷者和見證者。

“6月以來,我們村最多一天同時接待了15批次共900余名游客。”今年適逢秋收起義95周年,方玉彪成了村里的大忙人,他充當(dāng)義務(wù)講解員,一邊向游客講解村里的紅色歷史,一邊不忘向游客推薦梁塅村。

梁塅村地處修河源頭,是湘鄂贛邊界山區(qū)村,山林面積2.04萬畝,耕地面積1100畝。全村357戶1260人,是“十四五”規(guī)劃省定重點幫扶村。史料記載,湘鄂贛銅鼓縣蘇維埃人民政府駐梁塅梁家祠達(dá)兩年之久,投身革命的梁塅英雄兒女留下了許多可歌可泣的紅色故事。

近年來,該村依托山環(huán)水繞的生態(tài)環(huán)境,挖掘紅色資源,打造集學(xué)、勞、游、宿、食為一體的紅色研學(xué)基地、引進(jìn)黃精種植、江南人參、瓜蔞、羊肚菌等生態(tài)農(nóng)業(yè)項目等,吸引了來自全國各地中小學(xué)團(tuán)隊、研學(xué)公司、文旅企業(yè)紛紛前來打卡踩點,對接合作。如今梁塅村山區(qū)變景區(qū)、村民變員工、農(nóng)事變體驗,顯現(xiàn)出強大利益鏈接效應(yīng),新增農(nóng)家樂、民宿、休閑農(nóng)園等經(jīng)營主體8個。山窩窩的梁塅村不僅美起來了,還富起來了。2020年梁塅村集體收入15萬元,人均純收入6900元;去年村集體收入28萬元,人均純收入1.5萬元;今年預(yù)計村集體收入可突破50萬元,人均純收入預(yù)計可達(dá)2萬元。

梁塅村華麗變身,在銅鼓縣并非個案。永寧鎮(zhèn)坪田村憑綠色資源與紅色資源豐富,每年吸引游客10余萬人。游客在村里體驗打糍粑、插秧、摸魚等活動,還能品嘗有機(jī)蔬菜。有了旺盛的人氣,村里發(fā)展就有了活力。目前,該村已發(fā)展超市、土特產(chǎn)店、農(nóng)家樂、民宿20余家,初步形成了60畝藥園、800畝果園、1000畝茶園、1萬畝竹園的種植規(guī)模,先后引進(jìn)果業(yè)企業(yè)、中藥材種植加工企業(yè)進(jìn)駐。村集體經(jīng)濟(jì)從以前的欠賬500萬元到現(xiàn)在盈余50萬元。

“我們可以向游客售賣筍干等山貨,林下種植黃精,養(yǎng)殖山雞山羊等,村集體經(jīng)濟(jì)有分紅,大家的腰包都鼓了起來。”村民羅桂珍說,現(xiàn)在家家戶戶實現(xiàn)了持續(xù)增收。

記者手記:

綠水青山成幸福靠山

因城東有一巨石,色如銅,形似鼓,擊之有聲,故名“銅鼓”,這是銅鼓縣縣名的由來。銅鼓縣自古山清水秀,儼然一顆鑲嵌在贛西北大地璀璨的“綠色明珠”。宋代大文學(xué)家蘇軾點贊銅鼓縣的山水:“帶水清,泉石透。”

這片土地的百姓,世代靠山吃山,主要以砍林伐竹為生,但一度因濫砍濫伐,山荒了,水黃了,鳥飛了。痛定思痛,從“十一五”開始,銅鼓縣確立了“生態(tài)立縣”。歷經(jīng)16余年的堅守,收獲了國家生態(tài)縣、國家重點生態(tài)功能區(qū)、全國生態(tài)文明建設(shè)示范縣、國家生態(tài)綜合補償試點縣等一張一張“金字招牌”。

其實,銅鼓縣的“金字招牌”遠(yuǎn)不止于此,“中國紅豆杉之鄉(xiāng)”“中國長壽之鄉(xiāng)”“中國寧紅茶之鄉(xiāng)”“中國茶業(yè)百強縣”等等。這不僅折射了銅鼓縣生態(tài)資源優(yōu)渥,更是對銅鼓縣干部群眾,保護(hù)生態(tài)環(huán)境付出的肯定。

銅鼓“響”起來了,好生態(tài)引來天下客,他們或來投資、或來興業(yè)、或來旅游、或來康養(yǎng)。特別是隨著蒙華鐵路和大廣、昌銅、銅萬三條高速穿境而過,距離南昌、長沙、武漢車程均在1至2小時左右,其交通區(qū)位日益凸顯。

山清水秀、康養(yǎng)長壽,銅鼓縣正成為南昌、長沙、武漢和宜春乃至周邊省份旅游、休閑和康養(yǎng)的勝地。近年來,銅鼓縣旅游人次不斷增加,旅游收入不斷遞增。2020年,全年接待游客846.6萬人次、實現(xiàn)旅游綜合收入41.1億元;2021年,全年接待游客1013萬人次,實現(xiàn)旅游綜合收入51.2億元。鮮活的數(shù)據(jù)表明,銅鼓縣賣木材已成歷史,賣風(fēng)景、賣生態(tài)漸入佳境。

“保護(hù)生態(tài)就是發(fā)展生產(chǎn)力”,不斷在這片綠水青山得到印證。銅鼓縣越來越多的干部群眾,從身邊生態(tài)變好而帶來的生產(chǎn)生活變化中,接受了“人不負(fù)青山,青山定不負(fù)人”這一樸素的真理。

牢記囑托,青山作證,綠水青山已成老百姓幸福靠山;感恩奮進(jìn),老區(qū)不老,風(fēng)景這邊獨好。